Dwi Pranoto

Masyarakat Jember masa

lalu tak dapat dibayangkan sebagai suatu masyarakat yang sepenuhnya

terintegrasi ke dalam suatu sistem kebudayaan yang padu. Gelombang migrasi

dengan latar sosial dan kebudayaan yang beragam yang disertai kekuasaan politik

sebagai faktor penentu utama dalam penggorganisasian sosial membuat pembauran

sosial dan budaya tak dapat sepenuhnya terjadi – bahkan jejaknya sampai hari

ini masih kita saksikan seperti pengelompokan besar etnis Madura di sebelah

Utara dan etnis Jawa di sebelah selatan, pun pada produk-produk budaya yang

terpisah sampai hari ini, walaupun juga berkembang dialek Jawa-Jemberan di

antara bahasa Jawa dan Madura yang masih terus dipraktikan di tengah masyarakat

hari ini – . Pola migrasi yang mengikuti mobilisasi untuk kepentingan ekonomi

dan penempatan-penempatannya pada kantong-kantong ekologi perkebunan yang

teradministrasi tampaknya membuat rintangan atau batasan interaksi sosial yang

terus menerus antar kelompok masyarakat.

Faktor utama pembentuk masyarakat Jember pada dasarnya

adalah kekuasaan politik yang mengorganisir kepentingan-kepentingan ekonomi

yang telah sejak masa kolonial menempatkan masyarakat sebagai entitas yang

teradministrasi. Tentu saja, proses pembentukan masyarakat Jember bukan

berlangsung satu arah, tapi bersifat timbal-balik. Namun demikian, modal

sosio-kultural yang sejak awal dilemahkan dengan menyekatnya dalam ruang-ruang

ekologi dan administrasi membuat kekuataan oposisional yang merupakan respon

terhadap kekuatan politik dominan lebih banyak bersifat laten dan non-frontal

serta menyebar. Karakter resistensi semacam ini tampaknya sebagian besarnya

terus berlanjut sampai hari ini.

*

Sebelum berdirinya perusahaan

perkebunan pada abad 19 wilayah Jember hampir-hampir tidak diketahui. Informasi

mengenai Jember hanyalah serpihan-serpihan kecil yang berserak dalam kajian

tentang Blambangan. Sementara, kajian tentang Blambangan terlalu sedikit jika

dibandingkan dengan wilayahnya yang pernah membentang dari Probolinggo sampai

Banyuwangi dan dari Pantai Utara sampai Pantai Selatan, yang keberadaannya

dikabarkan dalam kronik-kronik lokal lebih kurang seumur dengan Majapahit. Hal

ini, tentu saja, menjadi suatu kesulitan untuk menggali lebih jauh mengenai

masa lalu masyarakat Jember sebagai suatu “kesatuan” sosial di mana sistem

kebudayaan yang dihayati memberikan arah untuk tindakan-tindakan ekonomi.

Nusa

Barong 1772 – 1777, barangkali sedikit dapat memberikan gambaran bagaimana suatu

kelompok masyarakat menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Upaya memahami Nusa Barong pada masa tersebut,

bagaimanapun, tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang

mempengaruhi keberdaannya. Pecahnya Perang Bayu 1771 -1773 telah mengganggu,

menghancurkan, dan kemudian mengubah sistem perdagangan regional yang bertumpu

di Pelabuhan Pangpang. Para pedagang diaspora; Mandar, Bugis, Bali, Cina, dll;

yang sebelum pecah perang merupakan pelaku-pelaku ekonomi yang menjadi tulang

punggung Pelabuhan Pangpang terancam dengan sistem monopoli VOC. Perdagangan

relatif bebas, dengan hanya intervensi yang minim dari kekuasaan politik –

negara/kerajaan –, yang terselenggara di Pangpang berantakan dengan serbuan

VOC. Para pedagang yang terancam kepentingannya, secara langsung maupun tidak

bergabung dengan kekuatan Bayu untuk melawan VOC. Berakhirnya Perang Bayu,

jatuhnya Blambangan dan diikuti dengan berlakunya sistem monopoli di

Blambangan, terutama di Pelabuhan Pangpang, mendorong para pedagang untuk

keluar dari Blambangan. Nusa Barong dipilih sebagai pelabuhan bebas baru

menggantikan Pangpang, salah satunya karena keuntungan alamnya – letaknya

relatif terpencil dan pantainya yang berbukit-bukit terjal membuat akses menuju

dan ke dalam pulau menjadi sulit –. Lebih kurang selama delapan tahun Nusa

Barong menjadi pelabuhan bebas yang mewadahi para pedagang dari berbagai etnis

dengan komoditas seperti bahan pangan, senjata, candu, kain, sarang burung dan

lilin.

Dalam kurun lebih kurang delapan tahun, Nusa Barong

paling tidak mengalami empat kali pergantian kepemimpinan – dari Sindukapa ke

Sindubromo ke Juragan Jani ke Nakhoda Sabak –, hal ini menggambarkan tingginya

dinamika sistem ekonomi politik “bebas” di Nusa Barong. Konflik yang berujung

pada pembunuhan (perang) dan pelarian diri menjadi mekanisme internal untuk

mencapai ekuilibrium sistemik. Jika kita asumsikan Nusa Barong sebagai suatu

unit politik dan unit ekonomi, hubungan antara ekonomi dan kekuasaan politik sui generis dalam bentuk negara di Nusa

Barong boleh dikatakan tak terpisahkan. Hal ini berbeda dengan di Blambangan,

di mana unit ekonomi dengan kekuasaan politik terpisah dan hubungan keduanya

diantarai oleh pajak dan upeti. Pengusasa Nusa Barong selain sebagai penguasa

ekonomi juga sekaligus penguasa politik.

Penaklukan Nusa Barong tahun 1777, setahun kemudian

dibumi hanguskan (18 Agustus 1778), boleh dikatakan merupakan keberhasilan VOC

(Belanda) menstandarisasi sistem ekonomi, khususnya di seluruh Pulau Jawa. Hal

ini menjadi semacam prakondisi untuk datangnya sapuan transformasi lebih besar

pada abad 19: liberalisasi ekonomi.

Bercokolnya VOC mengubah sistem ekonomi yang telah

berlaku berabad-abad; hubungan perdagangan yang relatif bebas dari kekuasaan

politik membuat arus perdagangan bergerak bebas tanpa secara ketat mengindahkan

batas-batas kedaulatan yang melahirkan beragam sistem perdagangan lokal pada

akhirnya terseragamkan sebagai sistem ekonomi kolonial yang monopolistik. VOC

yang berperan laksana negara tidak hanya mengatur penyerahan upeti atau pajak,

namun sekaligus memberlakukan peraturan monopolistik di mana orientasi

perdagangan luar negerinya mendesakan ketersediaan komoditas-komoditas ekspor

dari tanah jajahan. Penghancuran total Nusa Barong pada tahun 1778, disamping

karena pulau yang mereka sebut pulau miskin tersebut menjadi sarang para pengganggu

keamanan kegiatan perdagangan juga karena hasil sarang burung dan lilin yang

bernilai sebagai komoditas ekspor tidak memenuhi kuota ekonomis.

Pengambilalihan VOC oleh pemerintah Belanda, yang berarti

pengelolaan Hindia Belanda berada langsung di bawah pemerintahan Belanda,

hampir tak mengubah sistem ekonomi yang diinstal oleh VOC, bahkan

mengintensifkan dan memperluasnya. Kebijakan tanam paksa pada masa pemerintahan

konservatif dan disusul gelombang privatisasi berlandas UU Agraria 1870 pada

masa pemerintahan liberal, bagaimanapun, dapat dibaca sebagai semakin gencarnya

penggalakan orientasi ekspor. Kebijakan tanam paksa dan kemudian disusul dengan

privitasasi dalam bentuk beroperasinya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta

mengubah pola tanam dari yang lebih berorientasi subsisten ke pola tanam

komersial, mengubah sistem penguasaan atas tanah, dan mengubah hubungan

produksi dalam masyarakat.

Membuka Jember

Perang Bayu tampaknya

menjadi faktor penting dalam pembentukan Jember. Salah satu perang paling

brutal dan kejam di Nusantara pada abad 18 itu tak hanya mendampakan jatuhnya

Blambangan, tapi juga merosotnya jumlah penduduk sampai hanya tersisa kurang lebih

10% karena mati dalam perang, wabah penyakit, kelaparan, dan migrasi ke luar

wilayah. Pasca perang Bayu juga dilakukan reorganisasi administratif yang

memisahkan Blambangan menjadi Blambangan Timur dan Blambangan Barat. Blambangan

Barat terbagi menjadi empat distrik: Sentong (sekarang Bondowoso), Jember,

Prajekan, dan Sabrang. Reorganisasi administrasi ini penting artinya bagi VOC

untuk menciptakan keteraturan dan ketentraman sebagai suatu kondisi yang

dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai ekonomi suatu wilayah. Pemisahan

Blambangan Barat sebagai unit administratif tersendiri dilandasi oleh karakter

kultural penduduknya – menurut Pieter Luzac penduduk Blambangan Barat yang

telah banyak memeluk Islam tidak memiliki karakter liar sehingga relatif mudah

ditertibkan –, dan potensi komoditasnya. Berbeda dengan wilayah Blambangan

Timur yang selama beberapa tahun tidak dikenakan pembayaran pajak dan upeti,

Blambangan Barat, melalui mantri-mantri yang mengepalai distrik setiap tahun

diwajibkan membayar upeti dengan total mengirim 3 koyan beras (kira-kira 30

pikul atau lebih kurang 6 ton beras), 1½ pikul lilin (lebih kurang 1 kwintal),

1 pikul merica (lebih kurang 67 kg), dan ½ pikul kapas (lebih kurang 33 kg) ke

benteng VOC di Adiraga, Panarukan, dan Lumajang. Kewajiban membayar upeti

sebesar itu, dengan jumlah penduduk 400 jiwa (terdiri dari orang tua laki-laki

dan perempuan serta anak-anak) dan tanpa tekhnologi pertanian yang memadai,

tentu sangat memberatkan. Belum lagi harus mengirim ke benteng VOC dengan akses

jalan yang sebagian besarnya tak dapat dilalui pedati.

Awal

abad 19 ditandai dengan berbagai gejolak di dunia Internasional yang

mempengaruhi kebijakan kolonial di Indonesia. Likuidasi VOC yag disertai dengan

penyerahan wilayah kolonial ke Pemerintah Belanda dibayang-bayangi oleh kecamuk

perang di berbagai wilayah Eropa dan semangat liberalisme yang dihembuskan oleh

keberhasilan Revolusi Prancis. Pada saat yang sama Belanda yang diduduki

Prancis berperang melawan Inggris. Perdebatan antara kaum liberal dengan kaum

konservatif mengenai bagaimana Belanda mengelola tanah jajahan berlangsung

seru. Kaum liberal menghendaki politik di tanah jajahan yang berlandas

kebebasan dan kesejahteraan umum dengan menerapkan sistem pajak menghadapi

tentangan dari kaum konservatif yang cenderung mempertahankan politik dagang VOC

dengan sistem tanam wajib atau penyerahan wajib (upeti). Meskipun kaum

konservatif menguasai pemerintahan Belanda, namun kebijakan pemerintahan tanah

jajahan di Hindia Belanda boleh dikatakan cenderung liberal dengan upaya

menginstal sistem birokrasi modern. Namun demikian liberalisme yang hendak

diterapkan Gubernur Jendral Daendles (1808 – 1811), yang dibayang-bayangi oleh

ancaman Inggris dan bangkrutnya kas negara, memaksanya tetap menerapkan

penyerahan wajib seraya melakukan eksperimen menjual banyak lahan kepada orang-orang

Cina. Pada masa pengganti Daendles, saat Belanda dikuasai Inggris, Raffles

(1811 – 1816) yang juga liberal membeli kembali lahan-lahan yang telah dijual

Daendles kepada orang-orang Cina karena memicu banyak kerusuhan yang disebabkan

oleh penghisapan dan penindasan. Raffles juga mengganti kebijakan penyerahan

wajib dengan sistem pajak tanah (landrent

system). Jika Daendles mengekspresikan liberalisme dengan menekankan pada

pembentukan sistem birokrasi yang hirarkis untuk memangkas otoritas feodal guna

efisiensi pemerintahan, Raffles bergerak lebih dalam dengan menekankan hak

perorangan melalui privatisasi atau mengakui hak atas tanah misalnya. Namun

demikian, keduanya tidak dapat menyelamatkan krisis finansial yang kemudian

semakin amblas setelah Perang Jawa (Diponegoro) 1825 -1830 dan perang dengan

Belgia. Naiknya Van den Bosch yang menghabisi hampir seluruh gagasan

liberalisme dengan kembali menerapkan merkantilisme VOC, bahkan lebih luas dan

dalam, melalui kebijakan tanam paksa dan menghidupkan kembali “birokrasi”

feodal, tidak hanya berhasil menyelamatkan krisis finansial, bahkan memakmurkan

kerajaan Belanda melalui penghisapan tanah jajahan yang memiskinkan masyarakat

pribumi. Max Havelaar, of de koffi-vellingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy

(1860), novel karya Multatuli (Eduard Douwes Dekker), dapat menjadi gambaran

umum bagaimana sistem tanam paksa van den Bosch memeras tenaga rakyat melalui

tangan aristokrasi lokal yang kejam.

Apa

yang perlu diperhatikan dari pemaparan singkat satu abad di atas, sekitar paruh

abad 18 sampai paruh abad 19, adalah lenyapnya perdagangan bebas yang secara

relatif berlangsung tanpa sekat-sekat otoritas politik. Hancurnya Nusa Barong

sebagai basis perdagangan bebas dan elan egalitarian menjadi semacam monumen

simbolik tibanya periode sistem tuan-kawula, sistem majikan-buruh dalam

kehidupan ekonomi yang hampir-hampir tanpa alternatif jalan keluar. Setelah

padamnya perlawanan Nusa Barong era ketentraman menggenang di Blambangan Barat

yang tak lain merupakan upaya pelestarian status

quo yang menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi corak kapitalistik.

Tercatat hanya ada satu gangguan keamanan serius di wilayah yang sekarang

menjadi Kabupaten Jember sepanjang satu abad, yakni pemberontakan Aria Gladak

(1815) dari desa Keting yang tampaknya membasis pada gagasan kosmologis Ratu

Adil. Tapi pemberontakan Aria Gladak hanya berumur “semalam”, jauh jika

dibandingkan dengan perlawanan Nusa Barong yang berlangsung bertahun-tahun.

Pemisahan Blambangan Barat sebagai unit administrasi

tersendiri, saya kira, menjadi faktor penting untuk menjaga ketentraman sebagai

syarat untuk menggerakan roda ekonomi kolonial. Hindia Belanda, di mana

Blambangan Barat atau kurang lebih wilayah Jember saat ini berada di dalamnya,

beserta masyarakat penghuninya, bagaimanapun dipandang sebagai modal besar bagi

negeri penjajah untuk bersaing dalam perlombaan merkantilitis bangsa-bangsa

Eropa yang semakin sengit pada masa senjakalanya yang dengan susah payah

menahan sapuan liberalisme yang rekah fajarnya ditandai oleh Revolusi Prancis

dan Revolusi Industri. Berakhirnya tanam paksa atau cultuurstelsel atau cultivation

system yang menyengsarakan menyusul kemenangan kaum liberal di Belanda pada

pertengahan abad 19 menjadi babak baru dalam pengelolaan tanah jajahan di mana

peran negara yang semula menjadi regulator dan operator ekonomi berubah belaka

menjadi regulator yang memastikan berjalannya sistem ekonomi liberal melalui

perusahaan-perusahaan swasta sebagai operatornya.

Liberalisasi di Jember tidak hanya ditandai dengan

berdirinya perusahaan perkebunan partikelir, NV Landbouw Maatschappij Oud-Djember (LMOD), tahun 1859, tapi juga pembukaan ruas-ruas jalan dan jalur rel

kereta api, pembuatan irigasi, pembangunan fasilitas layanan kesehatan, penataan

sistem birokrasi, penataan relasi produksi, dan semakin meningkatnya peran lembaga-lembaga

keuangan. Berlakunya Undang-Undang Agraria (Agrarische

Wet) tahun 1870, walaupun memuat juga perlindungan tanah bagi para pribumi,

boleh dikatakan sebagai pembuka jalan untuk komodifikasi tanah. Liberalisme,

bagaimanapun, mendorong terwujudnya komodifikasi tanah (alam) dan tenaga

manusia. Dapat dibayangkan ribuan hektar hutan, yang berstatus tanah negara,

dibuka dan berubah menjadi lahan perkebunan melalui pemberian hak erfpacht (hak guna usaha) pada

pengusaha yang di dalamnya terkandung hak eigendom

(hak milik) sehingga dapat diagunkan dan diwariskan. Apa yang sangat diperlukan

untuk membuka hutan, mempersiapkan lahan perkebunan, dan mengolah lahan

perkebunan adalah tenaga manusia. Oleh karena penduduk Jember pada masa itu tak

mencukupi untuk memenuhi permintaan tenaga kerja, maka didatangkanlah

buruh-buruh dari luar Jember. Pada awalnya, saat perkebunan tembakau digarap

pada lahan kering, buruh dari Madura banyak didatangkan karena dianggap cakap menggarap

tanah tegalan. Kemudian juga didatangkan buruh orang Jawa saat perkebunan

tembakau digarap di lahan basah, yang ternyata lebih berhasil.

Pembukaan perkebunan yang besar-besaran di Jember

memerlukan tenaga buruh yang besar-besaran juga. Hal ini menjadi masalah

tersendiri, kelangkaan tenaga buruh memicu persaingan antar perusahaan untuk

mendapatkannya. “Pembajakan” tenaga buruh antar perusahaan mendorong

perusahaan-perusahaan untuk bersama-sama memprakarsai Besuki Immigration Bureu (BIB) yang fungsi pokoknya adalah

mencukupi kebutuhan tenaga buruh bagi perusahaan. Pendirian BIB bukan saja

mengubah jalur rekrutmen tenaga buruh dari makelar menjadi kelembagaan, namun

juga sekaligus mengubah hubungan antara perusahaan dan buruh yang semula

diantarai oleh personal menjadi diantarai oleh prosedur administratif, kontrak

kerja. Pada kenyataannya perubahan perekrutan tenaga buruh dari informal menjadi formal kurang berhasil. Namun usulan untuk mengontrol buruh secara

ketat dan keras oleh perusahaan melalui pemberlakukan Poenale Sanctie; secara umum berisi ancaman denda dan penjara bagi

buruh yang lari, meninggalkan pekerjaan, dan mengabaikan pekerjaan; tidak

disetujui. Pemerintah justru menjanjikan sokongan dalam bentuk fasilitas

kolonisasi dan layanan kesehatan buruh.

Liberalisasi ekonomi mengubah lanskap dan sosial-budaya

di Jember. Secara gradual lahan-lahan di Jember mengalami privatisasi. Melalui

klaim negara atas tanah “terlantar” yang luas yang kemudian dapat digarap

melalui pemberian hak erfpacht dan

penerapan aturan sewa untuk tanah milik penduduk pribumi maka mulailah tanah

menjadi barang komoditi. Gelombang para pendatang dari luar Jember untuk

menjadi tenaga buruh perkebunan, formalisasi relasi produksi pada perusahaan-perusahaan,

dan birokratisasi mengubah sepenuhnya wajah Jember dari wilayah “tak bertuan”

yang dihuni kelompok-kelompok masyarakat egaliter yang terpencar menjadi unit

politik yang teradministrasi, menjelma jadi kota pada tahun 1883, yang terpisah

dari Regentschap Bondowoso. Dan kemudian menjadi Kabupaten pada tahun 1928.

Berbeda dengan daerah-daerah lain pada umumnya,

Banyuwangi misalnya – di mana sentimen aristokratif relatif masih nampak dalam

masyarakatnya –, tidak ada kekuasaan aristokrasi yang mempengaruhi relasi

sosial dalam masyarakat. Penggambaran Pieter Luzac pada tahun 1773, walaupun

tidak tepat benar, dapat menjadi pengenalan awal terhadap masyarakat Jember

lama, khususnya kala terpisah menjadi Blambangan Barat. Pengerahan tenaga kerja

lokal untuk buruh di perkebunan, misalnya, tidak melalui jalur Patinggi atau

Kepala Desa untuk mengumpulkan penduduk. Pada konteks ini, kontrol atau

kekuasaan kolonial terhadap masyarakat di Jember tidak menggunakan jalur

tradisional. Namun hal ini bukan berarti mudah untuk menginstal sistem

birokrasi modern pada masyarakat Jember. Sebab, pada daerah-daerah lain pada umumnya

penerapan sistem birokrasi modern pada mulanya diterapkan bersamaan dengan

sistem birokrasi tradisional dimana kewenangan yang terkandung dalam sistem

birokrasi modern biasanya hanya bekerja efektif pada lingkup kekuasaan

aristokratif pada hirarki tertentu, atau sistem birokrasi modern tidak dapat langsung

bekerja pada individu-individu dalam masyarakat tanpa bantuan sistem birokrasi

tradisional.. Boleh dikatakan di Jember sistem birokrasi modern tidak mempunyai

“induk semang” untuk membuatnya segera dapat beroperasi secara efektif. Tentu

saja faktor jarangnya penduduk juga menjadi salah satu sebab pentingnya, begitu

juga dengan mayoritas penduduk pendatang yang bermukim di Jember setelah banyak

berdirinya perusahaan perkebunan.

Resistensi

Penduduk Jember

Sejak dihancurkannya

Nusa Barong memang tak lagi ada berkobar perang bertahun. Tapi itu tak berarti

penentangan penduduk Jember terhadap upaya-upaya penundukan pemerintah

pendudukan absen di sepanjang riwayatnya. Ketiadaan kekuatan yang bertumpu pada

kekuasaan aristokrasi dan ekonomi, penentangan atau perlawanan tak lagi

mengambil bentuk frontal dengan basis massa yang besar. Perlawanan frontal Aria

Gladak yang berlandas pada legitimasi kosmologis barangkali merupakan

perlawanan terbuka terakhir yang dapat diperhitungkan meski hanya berlangsung

“semalam”. Sekemudian penentangan mengambil bentuk seperti pembangkangan,

pengabaian, dan sabotase.

Penentangan non-frontal awal paling kentara pada masa

liberalisasi ekonomi adalah ketika pengusaha-pengusaha perkebunan menyewa

tanah-tanah pertanian penduduk secara individual. Pemilik-pemilik tanah

menerima tawaran sewa lahan, paling lama 5 tahun dan dapat diperbaharui lagi,

dari para pengusaha perkebunan. Dalam hal ini para pemilik tanah menyediakan

lahan untuk ditanami tanaman-tanaman produksi yang laku di pasaran luar negeri

dan mengelolanya. Sementara para pengusaha menyediakan bibit dan membeli hasil

panenan dengan harga yang sudah ditentukan secara sepihak dan, tentu saja,

memberikan nasehat berkait tekhnologi pengolahan lahan dan perawatan tanaman

yang tepat. Namun demikian, para petani pemilik lahan ternyata tidak memenuhi

janji sewa lahan yang disepakati. Mereka, para petani pemilik lahan, kerap

menerima kontrak lain atas tanah mereka sebelum kontrak pertama habis masa

sewanya, sehingga terjadi kontrak ganda atas satu bidang lahan. Hal ini sudah

pasti memberikan kerugian pada pengusaha perkebunan.

Ketika para pengusaha perkebunan mengelola tanah-tanah

melalui hak erfpacht, penentangan non-frontal dilakukan oleh para buruh. Para

buruh yang didatangkan dari Madura dengan latar belakang kultur tegalan,

terlebih saat terjadi persaingan antar perusahaan karena kondisi terbatasnya

alokasi tenaga buruh, kerap melakukan pembangkangan “kontrak” dengan

meninggalkan lahan yang dikerjakannya dan pindah ke perusahaan lain. Problem

ini kemudian berusaha diperbaiki dengan mendirikan BIB untuk mengubah jalur

personal (makelar) pendatangan dan pengelolaan tenaga buruh menjadi jalur

kelembagaan. Namun demikian, ternyata hal ini tak mengurangi secara signifikan

kasus pembangkangan dan pengabaian kerja. Usulan penerapan poenale sanctie, saya kira, mengekspresikan betapa rumitnya

persoalan penundukan tenaga buruh ini.

Penentangan para buruh secara sekilas tampaknya

membuahkan hasil karena terperhartikannya kebutuhan-kebutuhan buruh, walaupun

hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari penerapan politik etik, seperti

dibangunnya fasilitas-fasilitas layanan kesehatan untuk buruh dan jalur-jalur

transportasi yang memudahkan mobilitas para buruh, tentu saja disamping

memudahkan pengangkutan komoditi. Apa yang tak boleh diabaikan adalah bahwa

kesejahteraan sosial pada hakekatnya merupakan salah satu cita-cita

liberalisme. Namun demikian, cita-cita kesejahteraan sosial dalam liberalisme

ini tak dapat dilepaskan dari upaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar

dari meningkatnya produktivitas tenaga buruh melalui efisiensi dan

mengefektifkan tenaga buruh. Model kesejahteraan semacam ini di mana negara

memberikan insentif pada pengusaha secara tidak langsung melalui pemberian

fasilitas pada buruh ini pada dasarnya tak berbeda dengan kebijakan subsidi

pertanian oleh rezim Soeharto. Subsidi bibit dan pupuk untuk tanaman bahan

pangan pokok, padi, adalah upaya untuk menstabilkan harga beras murah yang berkorelasi

dengan mempertahankan upah buruh murah. Kelak, setalah tahun 1980-an, peran

negara yang dikenal sebagai welfare state

ala keynesian ini dilucuti oleh tibanya gelombang gagasan neo-liberalisme yang

menghendaki hanya mekanisme pasarlah yang boleh mengambil peran dalam kebebasan

ekonomi, apa yang dikenal sebagai fundamentalisme pasar.

Malaise

dan Kedatangan Jepang

Depresi Besar 1930

memporak-porandakan proses struktural penanaman liberalisme ekonomi di

Indonesia. Perkebunan-perkebunan besar di Jember yang tanaman komersialnya;

tembakau, karet, kopi, coklat; yang mengandalkan pasar internasional untuk

menyerap produk komoditinya mengalami limbung, bahkan runtuh. Bersama

pengurangan produksi secara drastis dan penutupan perkebunan para buruh ikut

terjerembab dalam kemelaratan yang dalam. Perekonomian yang diantarai uang yang

secara berangsur mulai diterima, yang inheren dalam komodifikasi tenaga kerja, kehilangan

tambatan paling penting yang menjamin bekerjanya mekanisme ekonomi kebutuhan

dalam diri individu.

Pada sisi lain kondisi Depresi mendorong timbulnya

benih-benih radikalisasi petani dan buruh. Terguncangnya, bahkan runtuhnya, sistem

pengupahan yang mengikat buruh dan majikan dalam suatu relasi produksi

perkebunan mengakibatkan para buruh dan petani mengambil alih lahan-lahan

perkebunan untuk kebutuhan subsisten dan memenuhi kebutuhan pasar lokal.

Kedatangan balatentara Jepang tahun 1942 semakin

memperdalam kondisi yang digali oleh Depresi. Fasisme militeristis Jepang

menghancurkan hampir seluruh lahan-lahan perkebunan untuk digunakan memenuhi

kebutuhan perang dan kebutuhan pangan tentara.

Kesengsaraan rakyat semakin parah dengan pemusatan tenaga yang digunakan

untuk kebutuhan perang melalui kerja paksa (rodi dan romusha).

Masa

Kemerdekaan Sampai Pasca-Reformasi

Pasca Proklamasi

kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mewarisi kondisi ekonomi yang porak-poranda

akibat fasisme Jepang dan Perang Kemerdekaan. Pemulihan ekonomi mengalami beban

yang berat akibat hancurnya sebagian besar infrastruktur perekonomian, blokade

ekspor-impor oleh Belanda, inflasi yang tinggi, dan sistem keuangan yang tak

terintegrasi akibat beredarnya beragam mata uang. Selepas Konfrensi Meja Bundar

(KMB) 1949 yang menghasilkan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda,

beban perekonomian nasional bertambah berat dengan pengalihan hutang-hutang

Hindia Belanda kepada Indonesia, menanggung pembiayaan puluhan ribu bekas

tentara Belanda dan KNIL.

Pada

sisi lain, situasi nasional yang berada dalam masa transisi membuat pemerintah

tak dapat mengubah sekaligus tata hukum kolonial. Upaya untuk memulihkan

ekonomi yang hancur akibat perang dan tuntutan mengganti sistem ekonomi

kolonial dengan sistem ekonomi nasional tersandera oleh hasil KMB yang

mengharuskan pemerintah meminta izin Belanda untuk mengambil kebijakan ekonomi

dan beroperasinya kembali perusahaan Belanda. Dalam konteks perkebunan, hasil

KMB tersebut tampaknya sejalan dengan rencana jangka pendek dan dan jangka

panjang Badan Perancang Ekonomi tahun 1947 yang hanya mengambil alih aset

ekonomi pemerintah Belanda namun memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan

partikelir yang masih mempunyai hak erfpacht

untuk kembali dan membuka perusahaan-perusahaan swasta lain untuk

berinvestasi.

Kebijakan

nasional mengenai beroperasinya kembali perusahaan perkebunan partikelir yang

masih mempunyai hak erfpacht

bagaimanapun tak sejalan dengan gerakan masyarakat di bawah. Setelah kepergian

Jepang dan disusul Proklamasi gelora nasionalisme yang menggelombang

terekspresikan oleh buruh-buruh dengan menduduki dan menggarap kembali

lahan-lahan perkebunan dengan tanaman subsisten dan tanaman perkebunan untuk

memenuhi kebutuhan pasar domsetik. Ikatan para buruh dengan lahan sebagai suatu

kesatuan nasional, rakyat dan tanah airnya, dan diperkuat dengan riwayat

pembukaan hutan, mendorong perasaan memiliki terhadap tanah-tanah perkebunan

yang mereka garap. Di Ketajek, misalnya, para buruh selain menanami lahan-lahan

perkebunan juga membangun perkampungan dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

Sementara perkebunan Sukorejo diubah fungsinya sebagai basis perlawanan militer

Front Jember Timur. Pemogokan dan pembakaran fasilitas-fasilitas perkebunan

menjalar ke sejumlah perkebunan di Jember. Resistensi para buruh perkebunan

yang menolak kembalinya penguasaan lahan oleh para pengusaha perkebunan

partikelir mencerminkan tidak sinkronnya antara kebijakan nasional dengan

kehendak masyarakat buruh.

Ketidaksesuaian

antara kebijakan nasional dan kehendak masyarakat lokal yang didorong sebagian

besarnya oleh kebutuhan subsisten terlihat dengan jelas dalam UU Darurat No.16

Tahun 1951 tentang pelarangan aksi pemogokan yang ditentang oleh elemen buruh. Hal

ini, bagaimanapun, merupakan salah satu contoh bagaimana pemerintah yang

merupakan pelembagaan proses redistribusi ekonomi berupaya mengintegrasikan

masyarakat yang merupakan salah satu agen produksi ke dalam satu sistem ekonomi

tertentu. Pada satu sisi pemerintah yang baru seumur jagung terhegemoni oleh

sistem ekonomi internasional melalui hasil-hasil KMB yang memuat agenda-agenda

liberalisme. Sementara, pada sisi lain, masyarakat yang selama ratusan tahun

mengalami proses penghancuran sistem sosial-budaya yang disebabkan proses

penanaman liberalisasi ekonomi yang memelaratkan mendapatkan momentumnya –

secara berurutan peristiwa malaise, fasisme Jepang, dan Proklamasi – berupaya

melepaskan diri dari dominasi yang membelenggunya. Namun demikian, tindakan

melepaskan dari agenda liberalisme dengan membatalkan hasil-hasil KMB tahun

1956 dan disusul dengan memotong hubungan dengan IMF dan Bank Dunia

mengakibatkan krisis ekonomi yang lebih dalam dan menghancurkan hingga berujung

pada pergantian rezim politik. Sementara, Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur,

yang membangkang terhadap IMF, alih-alih mematuhi nasehat pengetatan anggaran

oleh IMF justru mengambil kebijakan growth story, juga harus tumbang di tengah

jalan.

Hal

yang menarik adalah naiknya Gus Dur sebagai Presiden Indonesia disusul dengan

maraknya pengambilalihan tanah-tanah perkebunan dan pinggir hutan oleh

masyarakat. Tampaknya, sinyal kuat kebijakan ekonomi Pemerintah Gus Dur yang

pro pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang juga menjadi isyarat berada di luar

sistem ekonomi internasional yang dominan mendapat respon masyarakat secara

radikal. Kasus-kasus sengketa tanah yang yang tumbuh sejak masa Depresi sampai

Proklamasi dan direpresi dengan sangat keras oleh Rezim Soeharto mendapatkan

momentumnya untuk bangkit.

Masalah

pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi internasional yang

menyebabkan ketegangan hubungan antara pusat dan daerah ini pada masa Orde Baru

“diselesaikan” dengan mekanisme kekerasan. Rezim Soeharto yang berorientasi

utama pada pembangunan ekonomi berkepentingan untuk menciptakan stabilitas

politik dan keamanan untuk menjamin kondisi yang ramah bagi investasi swasta.

Liberalisme

ternyata tak juga terbendung pasca Reformasi. Upaya agak meredam laju

liberalisasi oleh pemerintahan Gus Dur dengan membangkang nasehat IMF yang

tertuang dalam LoI, langsung atau tidak, menjatuhkan Gus Dur dari kursi

kepresidenan. Setelah Gus Dur, Indonesia semakin dalam masuk ke dalam

liberalisme yang ditandai dengan privatisasi BUMN, deregulasi peraturan untuk

membersihkan hambatan pasar, pencabutan berbagai subsidi, dan lain-lainnya.

Liberalisasi pasar yang, menurut Polanyi, membutuhkan pengorganisasian politik

dimainkan dengan sungguh-sungguh oleh negara.

Sektor pertanian, pada sisi lain, belum majunya tekhnologi

pertanian dan sebagian besar pertanian yang dikelola pada lahan-lahan kecil

oleh petani gurem (79,4%) membuat proses produksi pertanian menjadi tidak

efisien. Apa yang hendak dikatakan adalah bahwa liberalisme pasar yang bertumpu

sepenuhnya pada mekanisme penawaran dan permintaan menutup mata terhadap

kondisi-kondisi produksi yang timpang antara pertanian yang maju dengan

pertanian yang dikelola pada lahan-lahan kecil. Situasi semacam ini tidak menguntungkan

para petani gurem. Pada gilirannya pertanian menjadi sektor yang menyengsarakan

dan memicu ditinggalkan. Pada kenyataannya, kita bisa lihat, wilayah-wilayah

pedesaan yang merupakan kampung halaman petani gurem menjadi kantong-kantong

kemiskinan.

Pada konteks Kabupaten Jember yang sektor pertaniannya

didominasi lebih dari 79,4%, petani yang mengolah lahan kurang 0,5 ha, liberalisme pasar membuat sektor pertanian

menjadi masalah, bukan hanya problem pendapatan tapi juga pada problem alih

fungsi lahan. Rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian adalah Rp. 976.000

perbulan dan untuk menutupi kekurangan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan

mereka harus bekerja di sektor lain di luar pertanian. Sedangkan laju alih

fungsi lahan selama lima tahun sebesar 1.080 m2 (Sensus Pertanian

keenam 2013). Sementara pada data 2017 luas tanam lahan pertanian pada kategori

tanaman utama terus mengalami penurunan, kecuali untuk lahan tanaman jagung.

Sebagai gambaran, luas tanam lahan pertanian 170.395,0 ha pada tahun 2016

mengalami penurunan menjadi 165.697 ha pada tahun 2017, mengalami penyusutan 4.698

ha. Hal ini sudah pasti ikut mempengaruhi jumlah produksi sektor pertanian dan

jumlah petani.

Mencermati jumlah petani gurem (menguasai lahan kurang

dari 0,50 ha) sebesar 79,4% atau 257.248 rumah tangga pertanian, hal ini

mengindikasikan ketimpangan penguasaan lahan pada sektor pertanian. Kondisi

semacam ini berkontribusi membentuk struktur sosial pada masyarakat Jember,

yang 51% lebih dari angkatan kerjanya bekerja di sektor pertanian, yang

mencerminkan kesenjangan sosial yang lebar. Penurunan jumlah petani (rumah

tangga pertanian) sebesar 30% selama sepuluh tahun, dari 465.055 pada tahun

2003 menyusut menjadi 325.633 pada tahun 2013 atau berkurang 139.422,

kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketimpangan penguasaan lahan yang tidak

menguntungkan secara ekonomi maupun sosial bagi kelompok petani gurem. Hal ini

juga dikonfirmasi oleh penurunan tajam jumlah rumah tangga pertanian yang

megolah lahan kurang dari 0,10 ha, dari 234.111 tahun 2003 menjadi 104.725,

turun sebesar 55% atau sebanyak 129.386.

Potensi yang mungkin dalam kondisi semacam ini adalah

terjadinya alih lahan pertanian yang dibarengi dengan terjadinya alih kerja.

Para petani gurem atau generasi berikutnya dari para petani gurem akan memasuki

lapangan kerja sektor-sektor non pertanian, pindah ke pusat kota atau/dan

pindah kerja ke kota-kota lain. Sektor-sektor industri dan jasa mungkin akan

menjadi tujuan dari alih kerja tersebut. Berangkat dari lapisan masyarakat

bawah yang memiliki halangan untuk mengakses pendidikan tinggi, sudah barang

tentu, sebagian besar dari mereka akan menjadi tenaga kerja tanpa keterampilan

yang akan menduduki lapisan terbawah dari hubungan produksi industrial.

Posisi lapisan bawah sosial, dalam hal ini petani gurem

hanya menjadi salah satu contoh kasus, semakin terdesak masuk dalam bingkai

liberalisme yang ekspansi pasarnya mengintegrasikan hampir seluruh produk

kultural dan natural ke dalam barang komoditi. Mengonsumsi bukan hanya mengubah

nilai interinsik barang komoditi menjadi bernilai guna, tapi juga mengubahnya

menjadi nilai sosial. Apa yang dikonsumsi individu memberikan gambaran di mana

posisinya dalam strukstur sosial. Untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas,

kita bisa kembali ke masa Orde Baru yang mana kelompok masyarakat yang makanan

pokoknya non-beras dianggap terbelakang. Interplasi untuk menjadi masyarakat

maju/modern semacam ini pada akhirnya bukan hanya mengubah diet harian, tapi

sekaligus mengubah sistem ekologi lokal dan sistem sosio-kultural kelompok

masyarakat tersebut serta tak jarang mengubah kemandirian pangan menjadi

ketergantungan pangan. Interplasi untuk menjadi masyarakat maju/modern pada

hari ini mengalami peningkatan dalam perluasan dan kedalamannya sehingga penghindaran-penghindaran

hampir mustahil dilakukan. Mari kita ambil contoh yang lebih mutakhir:

kebutuhan untuk mendatangi spot-spot yang instagramable pada dasarnya bukan

didorong semata oleh kebutuhan rekreatif yang bersifat personal, tapi juga,

bahkan lebih besar, didorong oleh interplasi untuk menjadi modern, untuk

menunjukan bahwa mereka bagian dari masyarakat maju. Namun demikian, upaya

mobilitas vertikal secara simbolik ini kerap menjadi sia-sia, saat massa jelata

berbondong-bondong mendatangi spot-spot populer, lapisan elite justru memburu

lokasi-lokasi tersembunyi yang kerap dikenal sebagai istilah escape. Inilah salah satu mekanisme

untuk mengintegrasikan, atau lebih tepatnya meringkus, seluruh lapisan

masyarakat ke dalam masyarakat liberal.

*

Sebelum tulisan ini

berakhir, saya kira harus dinyatakan di sini bahwa tulisan ini disusun

berdasarkan kajian pustaka. Sebenarnya dalam tubuh tulisan ini banyak menyimpan

catatan kaki. Namun, karena terdesak oleh tenggat waktu penyelesaiannya dan

cara penulisannya, catatan-catatan kaki tak dapat disajikan. Walaupun demikian,

pembaca dapat menelusuri sumber pustaka yang disajikan di bawah untuk

mengonfirmasi dan mengomparasi isi tulisan. Sudah barang tentu hal ini lebih

menyulitkan pembaca dibandingkan bila catatan kaki tersedia.

Saya berharap tulisan ini dapat menjadi titik

keberangkatan untuk membuka upaya-upaya kajian yang lebih rinci dan kritis.

Daftar

Pustaka

Aprianto,

Tri Chandra; Dekolonisasi Perkebunan di Jember: Tahun 1930an – 1960an; Tesis,

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, Juli 2011

Badan

Pusat Statistik Kabupaten Jember; Potret Usaha Pertanian Kabupaten Jember

Menurut Subsektor (Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 dan Survei

Pendapatan Usaha Rumah Tangga Pertanian 2013)

_______________ ; Statistik Kesejahteraan

Kesejahteraan Kabupaten Jember 2017

Howard

Dick, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad, Thee Kian Wie; The Emergency Of

National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800 – 2000; Asian Studies

Association of Australia in association with Allen & Unwin and University

of Hawi’i Press, Honolulu, 2002

Margana,

Sri; Ujung Timur Jawa, 1763 - 1813: Perebutan Hegemoni Blambangan; Pustaka

Ifada, Yogyakarta, 2012

Pemerintah

Kabupaten Jember; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2016

Peraturan

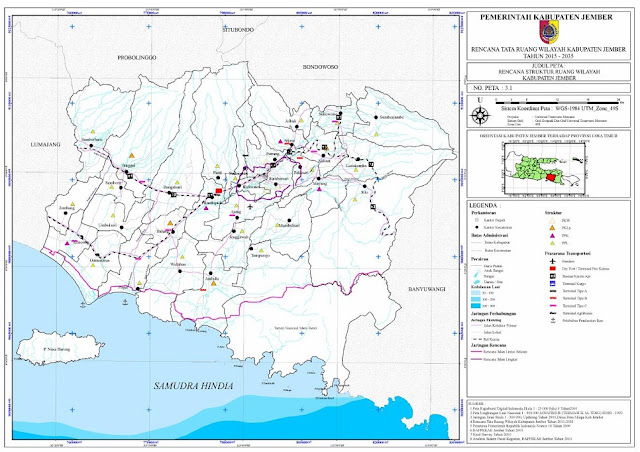

Daerah Kabupaten Jember No.1 Tahun.2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 dan Lampirannya

Polanyi,

Karl; The Great Transformation: The Political and Economic Origin of Our Time;

Beacon Press, Boston, 2001

Sudjana,

I Made; Nagari Tawon Madu: Sejarah Politik Blambangan Abad XVII; Larasan

Sejarah, 2001

Wasino

and Nawiyanto; Plantation and Peasant Economy in Java Indonesia: A Comparative

Perspective on Western and Indigenous Enterprise in Jember and Mangkunegaran

during The Colonial Period; Asian-Agri History Vol.21, No.1, hal. 1-14, 2017

Pengungkapan sejarah perkenmbangan kota Jember dan Pulau Nusa Barong yang lengkap dan jarang diketahui orang. Terima kasih.

BalasHapus